德国学习感受

作者:张海芳|发布日期:2015年02月04日| 人浏览

新年伊始,我有幸与另三位同事去德国医院参观学习了一个月,期间的见闻及所感所想有很多。在院长一句“你可以任意去哪些科室”的“圣旨”下,我分别去了儿科、急诊科、ICU、手术室、心内科各呆了几天。下面主要就环境护理设备进行图片展示和医护人员素养进行举例描述。

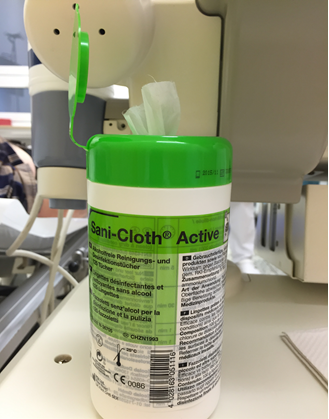

一、环境及护理设备:

![]()

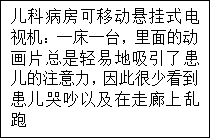

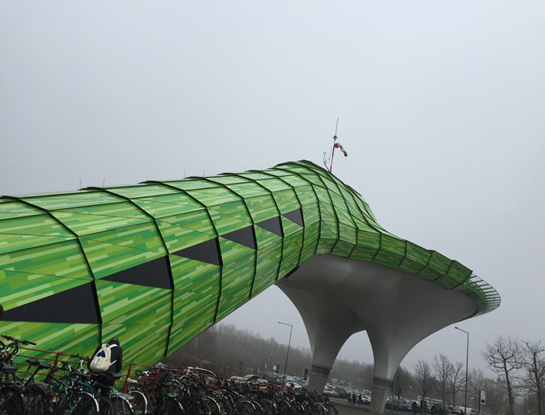

最后上几张图,据说这是德国最大的,最有建筑特色的医院:外围像化工厂,楼顶管道密布;院前广场有一个头像巨型蟒蛇的停机坪,供救护用直升飞机停放;室内像儿童迷宫,靓丽跳跃,还有可爱木马,看着这布景,我也是醉了。

二、医护人员素养

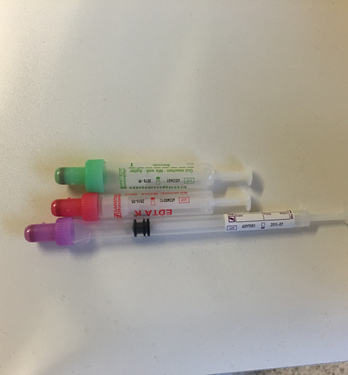

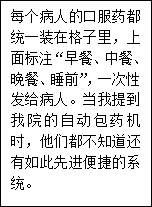

德国的医疗体系是病人基本上由家庭医生转诊或社区医院转院而来,所以医院不会出现人满为患的现象,但急诊还是很忙的。医生在社会上的认可是属于一流大学毕业,是多能手,各类特殊检查基本也由经管医生自己做。德国护士大多是中专学历,18岁就开始工作,也有不少男护。据带教老师介绍,他们的培养体系较简单,实习一年返校考试,工作后轮转两年再根据个人意愿和工作能力定科室,而后按年资和各种评价表来提拔晋升。他们的上班时间分别是6:00---13:30,13:00--20:30,20:00---6:30,上午10:00可以在医院进餐,重叠的半小时交班时间也算工作时间。护士主要从事翻身、拍背、洗漱、更衣、喂食、喂药等基础护理服务,而打针、抽血、吸痰、插胃管、插导尿管都是医生的事。

说起他们的服务与沟通,我就不谈“救死扶伤,人文关怀”了,聊聊两个小故事吧!

有次在被称为“黑色星期一”的急诊室,中午一下来了三个重病人:糖尿病酮症酸中毒,急性心梗和车祸大出血。值班女医生顿时顾不上花容失色,忘记了我本娇娥,那个风风火火,敞开的白大褂风中凌乱啊!但仍然面带微笑,不忘握手问侯,并动作麻利娴熟地进行各项操作,时而看看我。此时此刻的我在边上闲站真心尴尬,于是帮忙打了留针,抽了血气,没想老师说“中国护士真厉害,能干医生干的事!”好吧~~我能说这在中国都是护士的基本功吗?据小尹讲,德国只承认中国的护士输出,不承认其他国家的护士输出。而当我们忙完了这三个病人,已经是13:00,大家还没吃饭,女医生一屁股坐下又开始写病历,再次跟病人握手,询问他们有没有好些,然后无奈又乐观地对我说“NO eating,no drinking,only working,all for patients!(没有吃,没有喝,只有工作,一切为了病人!)”令人心疼和感动!后来我了解到,往往这种时候,一块巧克力就是他们的一顿午饭了。

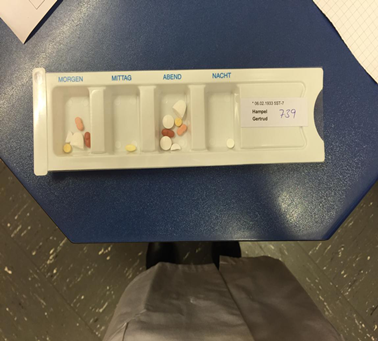

另一个例子是在儿科,有个面部扭曲,四肢畸形的智障儿,在父母走开后哭吵不止,当时大家正在交接班,护士萨娜佳就抱着他,边哄他边听交班。患儿流涎不止,口水、鼻涕、眼泪一股脑儿擦在她衣服上,但萨娜佳完全没有介意,而是微笑地摸摸患儿的头说他真调皮。交班结束,萨娜佳要去忙了,护士长就一手抱着患儿,一手写字、接电话,紧接着,患儿就把护士长的衣服尿湿了。护士长没有理会,继续工作,等忙完手头的活,就去为他洗漱、更衣、泡奶,直到4小时后家属回来。护士长说:“Don’t let them feel alone,but loved.(不要让他们感到孤独,而是被爱)”言行一致,信念使然。

据李荣彰博士介绍,德国病人如果不满意某个医生,他们就会在特定的网站上评论,从而造成这个医生病人量的流失。固然这样的医疗背景会促成医生更加卖力地工作,但我相信,日复一日,年复一年,这样的约束总会在繁琐的工作中被弱化,而“总想病人好起来”的初衷会种植于每一位从医者的心中,中国如是,德国如是,全世界从医者如是吧。

< 上一篇:应争先院长出任中国医院协会县市医院管理分会副会长[ 02-04 ]

下一篇:网上预约挂号系统已恢复正常运行[ 02-06 ] >